孙杨出席听证会。新华社发

南方都市报消息,北京时间11月19日,据新华社报道,孙杨“抗检”案中的三名IDTM测试人员中的一位透露,他不是受过培训的兴奋剂检测助手(DCA),而是一名建筑工人。

这位要求匿名的助理透露,在孙杨听证会开始的前几天,他曾经以中文书信的方式向CAS和WADA提供证词。

“我是一名建筑工人,我每天忙着工作,从来没有人教我怎样进行兴奋剂检查,我也没有接受过相关训练。”

“我同意按照他们的要求,在公开听证会之前的视频会议上发言,但是我准备好了,却没有人联系我。”

在今年1月接受采访时,这位助理透露,去年9月14日,一名反兴奋剂检查官联系他,这位检测官和他是中学同学兼同乡,但是他们在去年之前已经很长时间没有见过面,2018年2月才在同学聚会上重新见面。

“那天晚上,她打电话让我去火车站接她,然后开车带我去孙杨家,车里还有一名女士,她是负责血液采集的助理。”

“检察官让我一起去洗手间,据我所知,她想叫我去监督孙杨采集尿样,因为其他两个人都是女性,所以我就同意了。”

“孙杨在中国是大明星,我第一次见到他非常兴奋,所以我在房间外用手机拍了几张照片。当我坐在房间的时候,我还想继续拍照,但是被孙杨制止。”

“然后他(孙杨)要求我们每个人表明一下自己的身份,我出示了自己的身份证。随后孙杨表现,我不是专业的检测人员,不应该待在检测室里。”

在11月15日进行听证会上,孙杨曾表示,检测助理非常不专业,所以他想知道资质。事实上孙杨随后发现,三名检测人员都缺乏足够的资质。

听证会当天,三名检测人员没有出现在现场,孙杨还提出疑问:“你们有胆量在公众面前说出真相吗?”

这位助理表示,自己当时离开了检测房间,检测官出来几次,给他看iPad上的英文内容。

“我不懂英语,也看不懂上面的英文内容,然后我就把iPad还给了她,我不知道检测房间里面发生了什么。”

“我对兴奋剂检测完全不懂,也不知道那天晚上我的角色是什么。我只是因为中学同学的请求来帮助她的,我的本职工作是一名建筑工人。”他补充说。

孙杨:感谢尿检官诚实与勇敢 真相不会被谎言掩盖

11月19日,据新华社最新报道,当天协助药检的尿检员自己承认,自己并没有相关资质,真正身份只不过是一位建筑工人,之所以当晚能够见到孙杨,只是因为他是主检官的中学同学。

多家媒体也对此事件进行报道,孙杨也通过社交平台对此表达了看法。孙杨表示:“我要感谢尿检官的诚实和勇敢!他站出来承认当晚对我进行拍照,他也承认从来没有人教他如何进行兴奋剂检查,没有受过相关训练。在听证会前,他对仲裁庭表达愿意视频作证,CAS却没有联系他。但是,真相永远不会被谎言掩盖。”

这位要求匿名的助理透露,在孙杨的公开听证会开始的前几天,他曾经以中文书信的方式向CAS和WADA提供了证词。“我是一名建筑工人,每天工作都很忙,从来没有人教我怎样进行兴奋剂检测,我也没有必要接受相关训练。我同意按照他们的要求,在公开听证会之前的视频会议上发表我的观点,我已经准备好了,但却一直没有人联系过我。”

今年1月,在接受新华社采访时,这位当时担任尿检员职务的建筑工人表示,是他的初中同学,也就是WADA外包给IDTM负责兴奋剂检测的主检官要求他在9月4日临时去帮忙。这位“助检员”指出,他和主检官已经很长时间没有见面了,只是在去年2月春节的时候一次中学同学聚餐中有过碰面。

“尿检员”回忆起当时的细节,“(2018年9月4日)那天晚上,她打电话让我去火车站接她,然后开车送她去孙杨家,实际上,在火车站还有另外一名女士,她是负责血液采集的助检员。“

“主检官要求我和孙杨一起去洗手间,据我了解,她想叫我去监督孙杨采集尿样,因为其他两个人都是女性,所以我就同意了。孙杨在中国是巨星,我第一次近距离接触他,非常兴奋,所以我在房间外用手机拍了几张照片。当我坐在房间的时候,我还想继续拍照,但是被孙杨制止,他告诉我不要这样做。然后孙杨要求我们每个人证实一下自己的身份,我出示了自己的身份证。随后孙杨指出,我不是专业的检测人员,不应该待在检测室里。”

11月15日的听证会上,孙杨也表示,由于助检员非常不专业,他才中止了药检过程。事实上孙杨随后发现,三名IDTM的检测人员都缺乏足够的资质和药检证明。听证会当天,三名检测人员没有出现在现场,孙杨还提出疑问:“你们有胆量出庭作证,并说出真相吗?”

这位助检员表示,自己当时离开了检测房间,主检官出来几次,给他看iPad上的英文内容。这位建筑工人表示:“我不懂英语,也不明白上面所讲的内容,然后我就把iPad还给了她,我不知道之后检测房间里面发生了什么。我对兴奋剂检测完全不懂,也不知道那天晚上我的角色是什么。我只是因为中学同学的请求,来帮她忙的,我只是一名建筑工人。”

尿检官竟是建筑工人 孙杨“暴力抗检”那一夜,究竟发生了什么?

2018年9月4日晚,三名自称要执行兴奋剂检查的人员出现在游泳运动员孙杨在杭州的家门口,要对这位奥运冠军实行兴奋剂赛外检查。这次事件以“检查人员”未能将任何样本送检而告终。

此后一年多时间里,围绕这一事件的性质应该如何判定,相关各方展开了激烈的争论,但争论的前提,并不是掌握了完整的事实,甚至也不是争议的“事实”。整个事件在语言巴别塔和媒体报道的各种带有情感倾向的揣测中,显得扑朔迷离。

这件事情之所以重要,在于它关乎一名运动员的职业生涯能否继续下去,也关乎世界反兴奋剂机构的权威性如何维护——个体的权利和机构的权力各自的边界在哪里?

根据FINA的反兴奋剂委员会于2019年1月3日出具的报告,以及2019年11月15日在瑞士举行的国际体育仲裁法庭(CAS)的公开听证中披露出的信息,我们试图梳理那焦灼的一夜里,究竟发生了什么。

孙杨出席听证会

0、各方及关系

孙杨方:孙杨(被检运动员),巴震(运动员的医生),杨明(运动员的母亲),韩照岐(浙江省反兴奋剂中心副主任)

国际泳联(FINA)方。

WADA方:当日的主检官(DCO,女)、尿检官(也称为检查官助理,DCA,男)、血检官(BCA,女),三人称接受国际兴奋剂检测与管理机构(IDTM)委派执行对孙杨的赛外检查任务;IDTM,WADA承认的兴奋剂检查取样外包商。

在2018年9月4日的事件中,IDTM执行的是FINA授权和委派的兴奋剂检查任务。但WADA是全球的反兴奋剂工作的最高管理机构,因此当FINA判定IDTM在本次操作中有不当之处、孙杨不会受到惩罚后,WADA将孙杨和FINA一同列为上诉对象,向国际体育仲裁法庭(CAS)提出上诉。

1、来者是否为具备“合适资质”和“恰当授权”的兴奋剂检查人员?是否对孙杨进行了侵权性拍摄?

2018年9月4日,当天晚间10点至11点,IDTM三名工作人员来到了孙杨在浙江省的住处对其进行赛外反兴奋剂检查。

晚间10点至11点,是运动员在此前的行踪报告中标明的进行兴奋剂检查的“建议时间”,表明一般在一天中的这个时间段内,自己是方便配合兴奋剂检查的。这个“建议时间”是检查人员上门时段的重要参考。

根据杨明回忆,全家人10点56分到达居住地,10点58分出现在检查小组面前。此时,三名检查小组的成员在保安的要求下,正在小区外等候。

孙杨发现,检查小组中的主检官(DCO,doping control officer)是2017年一次兴奋剂赛外检查时的工作人员。当年10月,还是实习生的她曾被孙杨投诉过,孙杨认为她当时没有出示有效证件。2017年10月那次任务中的主检官,是IDTM的资深工作人员Mario Artur Dos Santos Simoes先生,根据他的记忆和向上反馈,孙杨的表现“非常粗鲁”、“有攻击性”、“不配合”。在2018年11月19日的FINA听证会以及2019年11月15日的CAS听证会上,Simoes均没有出庭作证。

“(2018年9月4日晚见到‘检查小组’时)我当时就很惊讶,这个投诉不仅一直没有反馈,而且竟然又派同一位检查官来。”孙杨在蒙特勒听证会上说。

另外,检查小组中的“尿检官”(DCA,doping control assistant,检查官助理,为方便理解,本文中我们根据其任务目的统称其为“尿检官”)则穿着很随意,孙杨认为其“不像是一个训练有素的检查官”。

孙杨和他的母亲

经双方协商,选择小区会所的一间安静的房间作为临时检查站,在此进行样本采集。

主检官向运动员出示了:1)国际泳联2018年给IDTM的通用函,即FINA授权IDTM为其执行兴奋剂检查取样的工作;2)她本人的IDTM检查官证;3)她个人身份证的复印件。

据孙杨在蒙特勒听证会上的描述,该授权书上“看不到有我的名字”,“我没有看到任何人的名字”。而WADA方则辩称,授权函是在一个周期开始时发给机构的,他们无法确切知道每次执行任务的人员名字;在每一项具体的任务中,工作人员只需要证明他们与被授权机构的隶属关系即可。

首先进行的是血检。在抽血之前,孙杨要求“血检官”(BCA,blood collection assistant,该术语为IDTM公司特有,直译为“血检官助理”,为方便理解和统一,我们按国际反兴奋剂条例《检查和调查国际标准》,统称其为“血检官”,blood collection officer)出示证件。后者出示了2009年的《护理学初级专业技术资格证》。

孙杨陈述说,在检查站里,“尿检官”声称是他的粉丝,很喜欢他,并在孙杨抽血过程中,对他进行了照片和视频的拍摄,这些在过往的兴奋剂检查中从未出现过的举动让孙杨感到“很荒谬”、“不专业”。他提出检查“尿检官”的证件,对方仅出示了个人身份证,孙杨认为这无法作为合适的资质证明,加之其并不持有IDTM的授权证明,孙杨提出,“尿检官”应该被排除在检查站之外。

在FINA1月3日的报告中,主检官陈述,她“反复解释”:她为这次的检查任务负责,“尿检官”为她指定的助手,接受了她的培训,清楚他在本次检查工作中的任务,任务内容很单纯,即监督运动员的排尿过程和尿液的取样。同时,主检官声称,“血检官”与“尿检官”都与IDTM签署了保密声明(SOC),这是他们隶属关系的证明,但因为SOC是内部文件,她没有存本,且不能向运动员出示。这两份SOC都提交给了FINA的反兴奋剂委员会和CAS。

在孙杨的要求下,“尿检官”当晚晚些时候删除了手机上的照片。孙杨陈述,他看到了“尿检官”对自己进行拍摄,但主检官称其并不知道拍摄和删除的内容为何,但“她相信”该内容是此前“尿检官”拍摄的临时检查站的物理情况,即证明检查小组在正确的时间出现在了正确的地点。

赛场之上的孙杨

FINA 1月3日在报告中提到,对检查站的物理情况(指外观)的拍摄,是在检查小组到达检查地点之后而运动员到来之前。

据《纽约时报》在公开听证会次日的报道,“两名检查团队的成员被允许在听证会之前,以非公开的方式作证。那名被指控对孙杨拍摄了照片和视频的陪同人员(指“尿检官”——编者注)始终没有出现,只提交了一份书面证词。”

据腾讯体育在瑞士前方了解,该“尿检官”曾提出与其他两名检查官以“一样的方式”作证,但被CAS拒绝了。而在“尿检官”提交给仲裁庭的书面证词中,他说自己是一名“建筑工人”,没有经过任何培训,是临时被叫来帮忙的,并且证实,他确实对孙杨拍摄了照片。

2、孙杨完成采血后,专家发现“血检官”未能提供在中国进行血样采集的资质证明,已采集的血液能否被视作兴奋剂检测意义上的“血样”?

当晚11时35分,“血检官”完成了对运动员的抽血,将血样瓶放进了“外包装”(secure container,蒙特勒听证会现场将其中文译作“外包装”,此前有时也译作“安全容器”),再装进“冷藏箱”(cool box,出于低温运输的需要)中。整个“套娃”式的装置放在了临时检查站的桌子上。

关于为什么提供血液,孙杨在蒙特勒听证会上说:“在我的专家和医生确认之前,我还是在配合检查。如果我不配合,我没有必要去接受抽血。因为我有晕血症状。”

抽血过程中,发现“尿检官”无法出示兴奋剂检查官证之后,等候在检查站外的杨明马上打电话向中国国家游泳队领队程浩汇报了情况。5日凌晨0时左右,杨明再次打电话给程浩,后者通过杨明的手机跟主检官直接通话,要求检查人员每个人都必须出示官方认证和授权,否则后续尿检不能进行。通话进行了大约10分钟。

9月5日凌晨1点,孙杨所在的浙江游泳队队医巴震抵达临时检查站,得出与程浩一致的结论。巴震向浙江省反兴奋剂中心副主任韩照岐汇报了情况,征求专业意见,后者完全支持巴震和程浩的观点。

韩照岐还发现,“血检官”出具的2009年浙江省颁发的《护理学专业技术资格证》并不是采血的正规资质,而《护士执业证》(根据《护士执业注册管理办法》(中华人民共和国卫生部令第59号第二条)规定》)才是在中国境内从事采血所必须的。她无法提供。

韩照岐的见解是:“血检官"和"尿检官"都没有正规授权文件;没有合规的"尿检官",运动员就无法提供尿样;而由不具资质的所谓"血检官"采集的血液并不是兴奋剂检测意义上的“血样”,只是运动员个人的生物信息,不能被带走。

兴奋剂检察官都需要进行专业的培训(图源网络)

韩照岐通过巴震的手机向主检官表达了上述观点和要求。

“因为抽完血后,医生和专家确认他们没有证件和资质,如果血样这么重要的东西被无关人员带走,万一路上发生篡改,任何人负不起这个责任。”在11月15日的听证会上,孙杨这样解释为什么起先允许“血检官”抽血,却不同意检查小组将其带走送检。

但这个论断遭到WADA方的反驳。他们认为,血液抽取且运动员在兴奋剂检查表上签了字以后,“血样”已经成立且所有权归兴奋剂管理机构,如果不能被送检,则阻挠之人将被追究责任。

3、关于“无监督排尿”的过程,到底谁在说谎?

根据FINA的报告,在“尿检官”被排除出检查站后,“该运动员的母亲在会所的其他地方与之谈话,尿检官承认他不是一个兴奋剂检查官,也没有IDTM的授权文件。但是,他对杨明说得很清楚,他是被主检官找来协助采集尿样的,他理解他在此事中的任务是监督排尿过程和收集过程。”

2018年9月5日凌晨0点之后,在“血样”能否被带走的问题被提出之前,孙杨向主检官提出不得不小便的需求。

然而,检查站中无男性检查人员可以履行监督排尿和取样的职责。于是,主检官建议,依然由“尿检官”监督排尿,然后由杨明在一旁监督“尿检官”。这个提议遭到了孙杨方面的拒绝。

杨明在11月15日的听证会休庭期间,向在场中外媒体表示,在兴奋剂检查采集尿样中,运动员的裤子要脱到膝盖以下,衣服要拉到胸部以上,才可以开始排尿,“专业的(检查人员)怎么可能这样(提出让我当场监督的建议)?”

FINA报告中陈述,主检官又建议,“该运动员在尿检官的监督下排尿,但该运动员可以保留尿样试管的持有权。这条提议也被拒绝了。”

根据杨明回忆,此时主检官甩出了一句“那你去吧”,孙杨将其视为批准,便独自去了洗手间。

兴奋剂分为血检和尿检(图源网络)

“刚刚出去,可能真的就是10秒钟,她(主检官)说,‘反正他自己去的’。”杨明说,她立刻意识到这是一种违规的威胁和暗示,“我马上冲出去,左右看,……(然后)我就跑回来了。这个时候孙杨就回到房间了。”

在FINA报告中,将这一过程描述为,“主检官提出的所有包含尿检官参与的建议解决方案都被该运动员否决了。该运动员要小便,所以他离开了检查站,在无人陪伴的情况下去了洗手间。他去小便的时候,主检官并不在检查站,她当时正在跟IDTM的上级通电话。当她发现该运动员离开了检查站并在没有人陪伴监督的情况下排尿了,她的反应是愤怒,坚持要求他返回。运动员的母亲立刻去了洗手间叫回了他。运动员回来后告诉主检官,因为他是被紧急叫回来的,所以他的尿液并没有排干净(意即“如果需要还能够继续提供尿样”——编者注)。”

据杨明回忆,孙杨回屋后,她对主检官说,“你要这样(出尔反尔)的话,我就要叫警察来了。”在11月15日的听证会现场交叉质询和其后的采访中,杨明都坚称:“从头到尾我就说过这么一遍,说‘我要报案’。”

在FINA报告中,主检官一方对这一情节的描述是,“该运动员拍摄了尿检官的身份证照片,不知道发给了谁。该运动员的母亲威胁主检官说,她认识警察,能够辨别尿检官是否有资质检测她的儿子。”并且,这段“叫警察”的描述,在按时间顺序罗列的当晚情况中,排在孙杨提出要小便、主检官建议杨明监督遭拒、最终孙杨“无监督排尿”这一事件之前。

杨明称,他们事后发现,会所装有监控。监控录像能够证明,主检官在关于“叫警察”和孙杨“无陪伴排尿”的过程上撒了谎。

然而,已经提交给仲裁庭的监控录像,最终并未在听证会现场向公众展示。

在这个漫长的充满争论的夜晚里,孙杨几次去洗手间,都是在无人陪伴监督的情况下。

WADA方认为,如果在无人陪同的情况下排尿,即可视为“拒检”,已经构成了兴奋剂违规;而运动员方的主张是:没有正确授权的男性陪同员(尿检官),就没有履行正确的事前告知程序,也不存在“拒检”。

“当缺乏符合资质的陪同员监督我排尿时,主检官竟然提议让我母亲站在身后进行监督,我的隐私权如何得到保护?”在蒙特勒听证会上,孙杨表达了愤怒和不解。

孙杨表示,他一直都积极配合提供尿样和血样,否认“拒绝检查”一说。

“我提出过,我可以等到天亮。等你们回去取有效的证件,或者更换有资质的人来检查。但是我的提议没有被采纳。”

4、媒体曾热炒“孙杨方面砸了血样瓶”这一戏剧化情节,但现实却是,“血样”瓶还在

双方的拉锯战一直持续着,谁也不能说服谁。随着时间的推移,显然本次“检查”已无法获取运动员的有效尿样了,于是双方的焦点落在了“血样”的处理上。

根据FINA的报告,主检官建议将“血样”送到世界反兴奋剂机构认证的中国实验室进行检测,回头再由FINA和IDTM解决授权和资质问题。又一次地,她的提议遭到了孙杨方的拒绝。

根据此前主检官向FINA反兴奋剂委员会提供的证词,“血样”瓶的命运是这样的:“孙杨和巴震提议用锤子砸开血样的外包装(安全容器),以取得血样药瓶,这样就能破坏血样的完整性。主检官被吓坏了。她反复警告说,装在冷藏箱的完整的血样必须跟她一起离开检查站。主检官反复说了很多遍,这个提议中的行为(破坏已经取得的血样)是违反反兴奋剂规定的。主检官跟IDTM保持联系,同Tudor Popa先生(主检官的上级——编者注)一道,试图找到降低彼此之间紧张感的策略,并努力确保已经采集的样本可以带走送检。……在主检官与Popa通话时,听到了玻璃破碎的声音。她走到会所外面,发现孙杨和一个保安已经用锤子砸碎了一个血样的外包装。孙杨在保安旁边,用手机照亮。”

这就是2019年1月以来,被外媒大肆曝料炒作的所谓“砸血样”说法的由来。

但在孙杨一方对事件的来龙去脉有着截然不同的阐述,他们声称,破坏“血样”这一举动,是在得到了主检官的授意后执行的,而且他们当时认为,主检官之所以如此,是因为其已接受和认同了他们此前提出的:“血检官”无资质,所以“血样”无效。

“她告诉我们,血液可以留下,外包装她们要带走。”孙杨在听证会上说。

兴奋剂血样瓶(图源网络)

因为反兴奋剂检测的高度专业性和私密性,所以样本的安全设置比较复杂。血液抽出来放在试管中,试管放在外包装(安全容器)中,外包装放在冷藏箱中,这就是我们此前所说的“套娃”般的设置。

根据孙杨方的说法,要留下“血样”,就必须将其与外包装“分离”——他们拒绝使用“砸碎”这个带有感情色彩和立场判断的词汇。

至于如何“分离”,孙杨方说,主检官当时对他们说:“你自己想办法。”

孙杨和他的证人们也描述了血样瓶是如何从检查人员手中,递到己方手中的细节:“血检官”取出带着外包装的“血样”,“摇了一摇”,没能打开;然后“血检官”就把血瓶递了过来,说,“你们可以打开它。”

但在这一过程的描述上,WADA方的律师提出,孙杨在两次提交的书面证词中有相互矛盾之处:前一次说是自己拿了血样瓶,后一次说是巴震拿了血样瓶。该律师认为孙杨修改证词是为了将责任推给自己的医生。

孙杨说,“我们没有改变。自始至终是血检官先拿出来,然后给我,我给了巴震。我们没有人主动碰血瓶。”

最终,孙杨所在小区的保安使用了锤子来实现“血样”瓶和外包装的“分离”。

“全世界所有人都以为,这个‘血样’破损了,不在了。实际上到现在,还完好地保存在队医手中。”孙杨说。

5、在报告上签字是否表示认同?撕碎表格是否表示“抗检”?

无论如何,按照《检查和调查国际标准(ISTI)》,主检官此时需要撰写一份不成功采样报告。

蒙特勒听证会上,关于此阶段的现场信息呈现是碎片式的,双方之间零星冒出“运动员撕碎表格”“主检官歪曲事实”的交锋。

根据FINA在今年1月3日出具的报告,事件临近尾声时,由巴震手写了一份当晚情况的报告:1)描述了检查官提供的所有文件,将“血检官”和“尿检官”称为“不相关人员”,即没有证据证明他们和IDTM有联系;2)因此,尿检和血检都无法完成,采集的所谓“血样”不能被带走。

“检查小组”的三人都在这份手写文件上签了字。孙杨方表示,这些签字都是他们自愿的,孙杨方也将签字视为三人——尽管不情愿但终究还是——认同和接受了巴震报告的内容。

但“检查小组”一方对签字的含义,则解释为:“主检官、尿检官和血检官将这份(巴震所拟的)文件视作补充报告的一种形式。IDTM培训它的检查官们在每个检查案例中,都要签署和确认兴奋剂检查表上的评论。他们遵守了培训中所学的这条规定,都在巴震准备的报告上签了字。”换句话说,“检查小组”认为,他们签字只是确认巴震的这个报告是涉事方对本次检查的一种形式的评论。

那么,按照检查小组的这个逻辑,还应有一份“正式报告”。

主检官称:她准备填写一份纸质说明,来记录这次的事件,结果被“该运动员在未经允许的情况下拿走并且破坏掉”。

而孙杨方对“撕表格”的表述为:“当IDTM检查小组打点行装准备离开检查站的时候,孙杨在桌上发现了写了一半的纸质兴奋剂检查表。因为孙杨相信整个检查已经被放弃了,而他的个人信息还留在检查表上,于是他拿过表格,撕毁了它。”

2018年9月5日凌晨3点15分左右,双方收拾了现场物品后,各回各家。

6、“押上运动员的整个职业生涯,赌自己是正确的”

综上五大争议问题,我们可以看出,双方均承认的事实有:

第一,“检查小组”无法提供IDTM公司对此次检查的授权文件。

第二,“血检官”和"尿检官"均无法提供反兴奋剂检查官的资格证明,且"血检官"要执行采血却无法提供《护士执业证》。

双方核心的争议在于,在这样的情况下,检查人员是否正确履行了告知程序。

WADA方认为:IDTM提供了合适而完整的授权,以允许他们从运动员那里收集尿样和血样,根据上诉方第二证人、IDTM资深检查官Tudor Popa在蒙特勒所言,“不需要向运动员出示其它文件”,“一封通用函就足够了。”

在这个核心争端的基础上,推演出后面一系列的分歧及结论:WADA认为,检查人员正确告知后,运动员却未能提供尿样,并在无人监督下排尿,不允许将采集好的血样带走,这一系列举动都构成了“拒检”。与此同时,运动员的举动没有任何令人信服的理由,主检官明确告知了运动员违反反兴奋剂相关规则及可能产生的后果。

而孙杨一方则认为,由于资质不全、授权不明,“检查小组”无法证明他们有适当的权限进行样本采集,所以告知程序存在致命缺陷,此后进行的所有取样步骤均无效,也就不存在“拒检”问题;主检官也从来没有明确警示过“拒检”。

双方都根据自己的立论引述了相关法条和证人证词进行论证。

孙杨极其团队在听证会现场

孙杨的外籍律师IAN MIKIN在辩论环节就“可识别的鉴定/证明(identifiable accreditation)”连连开火。而WADA一方则一直辩称,世界反兴奋剂条例《检查和调查国际标准》只是一个“指南(guide line)”。

WADA方将主要火力放在孙杨曾经服用治疗心脏病的常规药物(曲美他嗪)而被禁赛的历史,而巴震作为孙杨的医生也在那次事件中遭到处罚,这一“历史污点”也是WADA质疑巴震是否有资格陪同运动员进行兴奋剂检查并给出关键建议主要论据。

听证会结束后,IAN MIKIN对他的辩护陈述感到满意,但也表示,“这是一次艰难的辩论。”

在年初的FINA报告中,国际泳联的反兴奋剂委员会通过释法(何为“官方文件”)来最终判定孙杨并未违规,但其结论中,同时表达了对孙杨在本次事件中行为的忧虑。

“正像很多CAS裁决所表明的那样,即使是在‘抗议中’,也要谨慎遵守兴奋剂检查官的指示,在每次检查中都提供样本。随后,可以提出各种投诉和评论,而不是在兴奋剂检查过程中,在引起担忧的某一方面问题上,冒着可能被认定为违规的风险(当场进行反抗)。在复杂而富有争议的局面下,押上运动员的整个职业生涯,赌自己是正确的,这是一场巨大而愚蠢的赌博。”

在瑞士蒙特勒听证会最后的总结发言中,孙杨说的话好像是对这种忧虑的一个回应。

“去年这一次兴奋剂检查,是我请求检查人员遵守规则并保护运动员的一个夜晚。遗憾的是,这却成了WADA试图制裁我的理由。我对此非常不解。如果体育组织不尊重自己的规则,谈何实现公平竞争?如果一个运动员的基本权利都无法保证,谈何实现奥林匹克的最高梦想,站到领奖台上?”

杨明说,来瑞士后,她跟即将面对全世界审视目光的儿子说,这两天不用训练了。出席听证会前一天早上八点多,她打电话叫儿子吃饭,却被陪同的翻译告知,孙杨已经在健身房了。

全程看完孙杨听证会,深刻体会到什么是英语霸权

北京时间11月16日凌晨三点,备受瞩目的孙杨听证会在瑞士蒙特勒顺利结束,孙杨完成了他职业生涯最重要的一次“赛道冲刺”。已经身经百战的孙杨,在泳池内并非没有经历过痛失金牌的遗憾,但次一级高的领奖台依然算是某种程度的弥补。但这一次的比赛只有两种结果:金牌和零。这个“零”的残酷性在于,它直接可以决定孙杨以一种很不完美的姿态宣告职业生涯的结束,因为一旦失败,他面临的是WADA(世界反兴奋剂机构)要求的2-8年的禁赛期。

整个听证会冗长熬人,总共用时将近13个小时,这个时长差不多相当于孙杨完成了54个1500米比赛,从2018年9月4日那个所谓暴力抗检的“风波之夜”开始算,也已经有14个月了。近十年来孙杨在泳道内所向披靡,世锦赛、奥运会国内大大小小的比赛见的多了,但是这次在瑞士,他是一个完全意义上的赛场新人,对手则是故意以冷冰冰执法机器示人的WADA。

会议的地点设在瑞士蒙特勒费尔蒙特莱蒙特勒宫酒店的会议中心,一个风景旖旎的湖边酒店,而不是按照惯例放在逼仄的议事会厅,作为35年来第二次国际体育仲裁法庭(CAS)公开听证会,举办方展现了应有的重视。

听证会一开始,孙杨满面春风走进会场(@视觉中国)

孙杨所谓“暴力抗检”的来龙去脉

国内不少媒体在聚焦此次听证会之前,出于专业的需要,应该必须通读今年1月3日国际泳联(FINA)听证会仲裁报告。这次仲裁会的最终结论是得到FINA和负责给孙杨采集尿样血样的IDTM公司以及孙杨三方同意的。只有把这份冗长琐碎的报告细读一遍,才能更好地理解上周五听证会双方律师的控辩思路。

2018年9月4日,FINA授权ITDM要在孙杨的家里进行“飞行药检”,即赛外样本收集任务(OOC)。双方约好的是时间是晚上10点到11点之间。

晚上11点左右,孙杨到家,和执行OOC任务的人员见了面。这些人都是谁呢?主要有三个,一个是主检官DCO,一个是血液收集助理BCA,一个是兴奋剂控制助理DCA。如果我们能还原当时的场景,就会发现孙杨见到他们的时候,脸上肯定是很不高兴的。

因为这个DCO在2017年被提拔之前就是个DCA,当时就负责过一次孙杨的药检问题,双方闹得很不愉快,换言之,2017年孙杨就质疑过她的专业性。遗憾的是,这个DCO在FINA今年1月的听证会上强烈要求隐去自己的名字,所以我们不知道她叫什么(有趣的是,这个DCO带来的这个DCA也刚刚升级成为了DCO,而且都是同一个老师带出来的,名叫Simones)。

通过1月份听证会的报告,我们得知以下信息:

1 BCA和DCA(负责尿检和血检)着装没有符合ITDM的规定,血检官还穿着超短裙;

2 尿液采集助理DCA名叫Huangfen Lin,很明显是个中国人,是他开着车带着另外两个人来到住所的,而且他着装也很不规范,穿着拖鞋短裤,在门口等孙杨的时候,他还在孙杨家外面各种拍照,按照他们团队的说法,是要把照片传给ITDM,说大家开车到了目的地,没有旷工。

Huangfen Lin是DCO的老乡(由此可以判断这个DCO也是个中国人),还是高中同学,是搞建筑的,至于平时是不是主要负责搬砖就不知道了。Huangfen Lin等了一会发现来的人居然是游泳明星孙杨,立刻表现得非常热情:“孙杨,我是你的粉丝,咱俩合个影吧。”

通过Lin的陈述,我们可以推断他在开车途中DCO没有告诉他到底谁做药检,所以他才可能表现得如此惊喜。无论如何,孙杨看到这三个人的时候,第一感觉肯定是“你们太不专业了”。

当然了,孙杨也不能因为对方穿的不专业,打招呼的方式不专业,以及之前和DCO曾有过节就拒绝药检。真正让孙杨愤怒的,是这三个人中有两个人没有按照程序拿出应有的身份证明。

通读整个仲裁书,我们发现DCO随身携带的证明还挑不出什么毛病,但是其助理DCA和BCA却只能拿复印件或者未有ITDM公司的授权,这引起了孙杨的警觉。双方在争执的过程中,BCA在晚上11点半左右还是完成了对孙杨的采血。

队医巴震也出庭作证

如果事情到此结束,这顶多就是一件很不愉快的飞行药检,但是由于药检程序表还要队医签字,孙杨的队医巴震在赶来的路上一再提醒孙杨,要注意对方的药检资质问题,游泳队领队程浩也认为,如果不能完全确认对方的药检身份资格,整个过程是无效的。

于是孙杨团队在继续和DCO沟通无果的情况下,找来一个保安砸碎了已经采集好的血液样本,并且当着DCO的面撕碎了药检程序表格。CDO一看这个情况,向ITDM的上司Tudor Popa汇报了情况,说无法拿到应有的血液和尿液样本,药检失败,悻悻离开。

所以说,不管西方媒体如何渲染孙杨暴力抗检,但此事围绕的恰恰是西方人念兹在兹的所谓“程序正义”,程序不正义则结果不正义,你无法提供有效的身份证明,我怎么能把药检这么重大的事情当儿戏?如果不破坏血样而被你们这群资质不明的人带走,如何保证血样不被你们做手脚呢?

DCO的行事逻辑是,两个助理都是我带来的,我拿到了ITDM的合法授权就可以了,但孙杨团队认为,这三个人分别都必须有独立的合法授权。今年年初,FINA内部的听证会,就是围绕这个事情展开,结果FINA裁定(这裁定是泳联内部的事情,不涉及WADA),虽然孙杨不能完全无过错,但可以免责。

事情如果到此就结束了,也就不会有后来的听证会了。谁曾料想,ITDM向WADA打了小报告,WADA觉得这是一个给孙杨穿小鞋的好机会,一纸诉状要将孙杨和FINA告上瑞士体育总裁法庭,认为孙杨违规抗检,FINA包庇孙杨,也有错。

通过上述对整个过程的简单描述,我们明白为何孙杨特意要求此次听证会要公开进行直播,信心满满,IDTM药检官程序违规无可置疑,且FINA内部裁定书也有利于自己。

语言的“巴别塔”

听证会的公告显示,孙杨的律师团队主要有三部分组成,一个是瑞士日内瓦的Bonnard Lawson律师事务所,一个是英国伦敦的XXIV Old Buildings律师事务所,还有个是北境蓝鹏律师事务所,著名律师张起淮就是这家事务所的合伙人。

听证会最开始的陈述环节尤其关键,给孙杨掌舵的,是XXIV Old Buildings的伊安•梅金(Ian Meakin)律师,今年53岁的他在体育诉讼领域摸爬滚打了20多年,胜率很高。

左一是孙杨的律师伊安·梅金(Ian Meakin)@视觉中国

而WADA派出的律师方阵是来自科罗拉多泉的布里安·卡弗律师事务所(Bryan Cave Leighton Paisner LLP),来头也不小,打头阵的是著名老体育讼棍雷切纳(Brent E. Rychener),他们都是WADA的长期合作伙伴。

雷切纳在仲裁法庭上是孙杨的主要对手之一

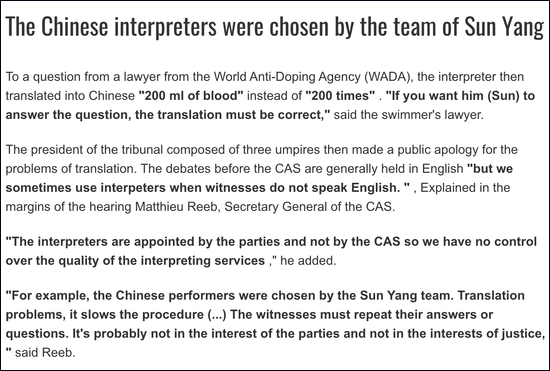

容光焕发西装革履走进听证会的孙杨满面春风,但听证会一开始就不断皱紧眉头苦笑。原因是负责同声翻译的人员水平太差了,控辩双方都无法完全理解翻译的内容。

笔者前25分钟听下来,也为孙杨捏一把汗,因为一开始翻译就漏翻了孙杨至少50%的内容。后来则越来越离谱,听到的几个明显错误:

1 把反兴奋剂翻译成了anti-medicine,贻笑大方了,可见她不熟悉最基本的体育术语;

2 把200次药检翻译成了200毫升,对方律师雷切纳听了都震惊了;

3 对方律师要求孙杨把之前的口述状翻到第9页第二段,她翻译成了第19页,孙杨也不得不打断她:你翻错了,他说的是第9页,孙杨之前曾经在赛后嘲讽过拒绝和他握手的对手“I win,you are a loser”,他其实也是懂一些英语的;

4 至于药检过程最基础的细节,比如砸碎血检样本,如何反驳CDO资质等关键问题上,完全无法精确传达孙杨的意思。

现场的“吃瓜群众”看不下去了,有一名男子主动请缨当孙杨的翻译,最后被轰了下去,是整个听证会相当有趣的一个花絮。

孙杨的辩护律师梅金见状,也向法官抱怨翻译太差,影响了听证会进程。

午休之后,孙杨团队决定更换翻译。

笔者发现,就翻译问题最近网上出现了很多“阴谋论”,其实这是站不住脚的,听证会一开始的女翻译是孙杨团队的选择,这一点仲裁法庭后来也特别指出。而且《纽约时报》也煽风点火把翻译是孙杨选择的这个“select”这个词重点加粗了。

CAS说他们无权决定当事人的翻译选择

并且,午休后换的翻译名叫Ying Cui,她是WADA的工作人员,笔者也在WADA主页上查到了她的信息,也就是说,孙杨后半程用了一个“敌对方”的工作人员当翻译,并且翻译形式由同声翻译变成交互翻译。

孙杨的母亲杨明(左)和新更换的翻译Ying Cui

在如此重大关键的听证会上如果无法保证话语传达的质量,后果是可想而知的。因为每一句证词是否精确翻译,哪怕是两个形容词较为微弱的语气差异,或者连带出来的语义的二级延伸,都会影响听证仲裁的判决。四百多年前德国哲学家莱布尼茨曾经推断,未来法庭上控辩双方的所有话语都应该用计算机用的那种“机器语”,要完全消除任何语义的模糊性,保证百分百的明晰准确。

表面上,看起来好像是孙杨团队工作百密一疏,没有在翻译环节上做足功课,其实这件事情本质上反映出的则是“英语霸权”问题。

孙杨的律师也抱怨翻译太差

无论再优秀的运动员,一旦被裁判员投诉违规,他一定是处在绝对弱势地位的,而中国的运动员在国际体育法庭上,面前是一座岿然耸立的“语言巴别塔”,不得不遭受潜在的语义陷阱的考验。

仲裁法庭(CAS)官方网站只有英语和法语两种语言选择,对绝大多数的中国运动员来说,他们甚至无法自助查阅最基本的发布信息和新闻,体坛风平浪静的时候,语言隔阂这张细密的网隐而不彰,但一有风吹草动,它便跃出水面,很多时候让人无可奈何。

对最终结果应保持足够的乐观

听证会结束了,什么时候出结果呢?总裁法庭的官方文件说“no precise time”(没有精确时间):

仲裁小组由三个人组成,他们将决定孙杨的命运:

仲裁小组主席法拉蒂尼,另外两个一个是WADA的人苏比奥托,以及孙杨委托的,国际泳联同意的律师桑兹(Sands)。

考虑最坏的打算,孙杨也还有向最高法院上诉的机会。

法庭主席法拉蒂尼(Franco Frattini)也将是裁决孙杨案的小组的组长(@东方IC)

最后结案陈述的时候,孙杨慷慨陈词,是整个听证会最精彩的部分之一。孙杨把天下“苦WADA久矣”的情绪表达得淋漓尽致,认为他们没有做到公正公平,不但无视正常愿意配合的清白运动员的正当权益,而且由于药检的种种不合规的颟顸程序,屡屡让有嗑药嫌疑的运动员逃脱惩罚。所以孙杨是以一个运动员联合体代表人的身份质问:如何保证运动员在药检中的合法权利?包括隐私权肖像权等等。

而且孙杨坚决要求公开听证会,目的之一就是要把2018年9月4日药检的种种滑稽场面大白于天下。IDTM这家有着浓重制药公司背景的飞行药检承担者成立于1992年,总部在斯德哥尔摩,比WADA大7岁,现在稳坐WADA被转包的头号私企的宝座,他们治下的药检官背景复杂,除了这次的建筑工作者和司机,不排除还有厨子、理发师或者相声演员临时被叫去给运动员采尿采血的可能,药检的严肃性和权威性被严重践踏了。

结语 躲在阴暗角落偷笑的人

行文至此,本来就可以收笔了,但还有一件事不吐不快。当大家都在关心听证会具体过程,计算孙杨最后诉讼获胜可能性的时候,有一群人很可能躲在阴暗角落里偷笑,他们是谁呢?不是别人,就是英国老牌的报业集团的老大——《泰晤士报》。

很多人都忽略了,到底是谁首先炒作孙杨暴力抗检的?就是这家媒体。

查阅WADA“反兴奋剂数据保护政策”(ANTI-DOPING DATA PROTECTION POLICY),《泰晤士报》明显违反了第6条第1款的有关规定:

他们在事件发生后极短的时间内就披露了孙杨药检的细节,是如何做到这一点的?如果你把话筒塞到《泰晤士报》主编嘴里,他说不定很是得意洋洋:“我们有内线。”

《泰晤士报》以违反新闻伦理的方式展现了WADA隐私保护条例是如何废纸化的,虽然有点以暴制暴的意味,但他们没有受到哪怕一点谴责和惩罚,反而有舆论阵线英雄的感觉。

君不见,2016年里约奥运会之后,一个名叫“奇幻熊”(fancy bear)的黑客组织黑掉了WADA的数据库,把WADA内部各种见不得人的操作公布于众的时候,国际奥委会主席巴赫怒不可遏,谴责黑客扰乱了正常的国际体育界药检秩序。但这次没有任何人站出来,哪怕稍微质疑一下 《泰晤士报》这么做是否合理合法,难道就因为受害人是孙杨?